Doing the right thing | 2

Еще по теме

Rätt ska vara rätt и в том, что касается содержания моего предыдущего поста про этот фразеологизм. Во-первых, предложенный там вариант перевода «Правила есть правила» – не самый удачный. Куда лучше и точнее Порядок есть порядок. Виноват, упустил. Во-вторых, тема не закрыта: а почему, собственно, лучше? Детский вопрос. Но если не ссылаться на интуицию, то на него нужно ответить, если мы хотим докопаться до существа этой шведской поговорки.

Уточняя определение, приведенное в большом фразеологическом словаре шведского языка Svenskt språkbruk – ‘det som är rätt ska gälla utan inskränkning’, т.е. прибл. ‘то, что правильно [и/или справедливо], должно действовать без ограничений’, – я отметил, что дело не в том, что нормы, правила должны соблюдаться «без ограничений», а в некой педантической точности следования правилам, даже если они кажутся нерелевантными в данной ситуации. Переводя на язык попроще: ‘надо жить по закону, а не по понятиям’. Вероятно, это недалеко от истины, и все же не могу утверждать, что нашел достаточно емкую и точную формулу для «идеи» этого выражения уже с первой попытки.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что применительно к ряду ситуаций оно может иметь смысл, весьма далекий от обозначенного выше. Приведу пример из свежей собственной практики. Обсуждая проект договора на мою недавно законченную книгу о переводе, предложенный мне одним московским издательством, я был вынужден внести в него несколько серьезных поправок, завершив словами:

Заранее предвижу, что Вам может не понравиться моя «привередливость», и прошу меня извинить. Но rätt ska vara rätt, как говорят шведы: лучше сразу расставить точки над «i», чем оставлять место для недоразумений в дальнейшем. –

имея в виду, что эти поправки справедливы и «правильны». И если мое употребление этой шведской идиомы в значении ‘расставить точки над «i»’ не совсем неуместно, – т.е. если я, фразеологически выражаясь, не совсем ute och cyklar 1), – то значит, у нее есть по крайней мере еще одна смысловая реализация, причем такая, которую мое толкование не покрывает. Не покрывает оно и того употребления, с которого я начал этот пост, имея в виду, что мое первоначальное толкование не совсем точно, недостаточно емко, не вполне правильно, а потому должно быть исправлено, так сказать, «призвано к порядку». Вот и выходит, что у нее, этой идиомы, очень емкая и совсем не простая «идея», которую я теперь и пытаюсь ухватить.

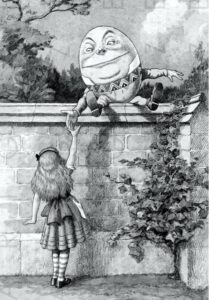

Большинству из нас ведомо, что слово может значить разные вещи «в зависимости от контекста». Что, конечно, объективистское заблуждение. Не значение зависит от контекста, а контекст организуется значением — конкретным смысловым намерением говорящего. Поэтому Шалтай-Болтай не так уж нелеп:

— Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, — сказал Шалтай презрительно. — Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса. [В оригинале: ‘whether you can make words mean so many different things’, т.е. букв. ‘сможете ли вы заставить слово значить так много разных вещей’.] — Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чем вопрос! [перевод Н.М. Демуровой]

То, что здесь сказано о слове, в полной мере относится и к фразеологизмам. Они тоже редко употребляются только в каком-то одном смысле, может быть, никогда. Но все эти смыслы, какими бы далекими один от другого они ни казались, всегда мотивированы – не произволом говорящего, конечно, а тем, как он «эксплуатирует» смысловой потенциал концепта данного фразеологизма в пределах, допустимых его «идеей». В погоне за ней, вернемся к нашей идиоме.

Итак, интуиция подсказывает нам, что Порядок есть порядок лучше, чем Правила есть правила. Но почему лучше? Возможно, по двум причинам. Во-первых, порядок может быть неписаным: «так принято» 2). И это, как кажется, ближе по смыслу к целому классу ситуаций, к которым, среди прочего, может быть отнесена фраза rätt ska vara rätt. Во-вторых, упомяну такой «пустячок», как просодия. Порядок есть порядок с его т.н. вторым («ямбическим») пеоном [та-тá-та-та / та-тá-та] звучит как-то более «афористично», чем вариант с ударением на первом слоге четырехсложной стопы, не так растянуто. Но главное, почему тема все еще не закрыта, конечно, в том, что и этот улучшенный вариант — это лишь одна из смысловых реализаций шведской поговорки, только одно из значений, актуализируемых в акте речи. Но есть и другие, требующие по-русски других способов выражения, вплоть до очень «непохожих» на оригинал. В частности, если уж быть точным (оно уже приводилось в предыдущей статье), довольно далеко отстоящее от главного. И те, что я только что привел выше. И нужно понять, как они, в том числе, «обнаруженное» мной употребление со значением ‘нет уж, давайте признаем что это правильно, справедливо, и будем действовать соответственно’, получаются из одного источника. Иначе говоря, «ухватить» идею шведской поговорки, способную реализоваться в таких разных значениях.

Очевидно, что в концепте этой идиомы существенна идея уточнения говорящим, каки́м должен быть ‘порядок’, vad gäller?, а не просто мысль о том, что правила нужно соблюдать неукоснительно. Затем уже возможно варьирование главного параметра концепта: какова природа этого порядка. Это могут быть официальные установления: «закон есть закон». Это может быть принятый порядок: «так принято, так заведено». Это может быть то, что сам говорящий считает объективно правильным. Возможность употребления идиомы rätt ska vara rätt в значении ‘привести то, что было принято за правильное, в соответствие с чем-то «истинно правильным»’, в котором она фигурирует в зачине этой статьи, относится к этой последней категории. Варьированием этого параметра, по-видимому, и объясняются возможности употребления этой поговорки в разных ситуациях, ее смысловой потенциал, и, тем самым, ее т.н. «вариативные соответствия» в передаче на русский язык.

Кстати, анализ тавтологической конструкции в связи с нашей идиомой тоже не помешал бы. Таких конструкций в русском языке хоть пруд пруди. Например,

Женщина есть женщина. На войне как на войне. Что да [верно, провда], то да […]. Гулять так гулять. Умерла так умерла и погром так погром (из двух глупых, якобы одесских, анекдотов). Нет значит нет. Ну сошлась и сошлась. Урок как урок. Дурак дураком и т.д.

и о них немало написано, но это отдельная и очень большая тема. Ближайшим же образом нужно попытаться подвергнуть это выражение деконструкции. Его «формула» Rätt_1 должно быть = Rätt_2, прочитанная буквально, т.е. методом пристального или въедливого чтения, может быть расшифрована так: ‘то, что тут между нами принимается за правильное (Rätt_1), должно соответствовать тому, что правильно независимо от нас, объективно (Rätt_2)’. Модальность долженствования важна. И это – второй параметр концепта: степень обязательности может варьировать от «нельзя нарушать» до желательности уточнения, в зависимости от интенций говорящего.

Варьирование этих двух параметров может порождать – и безусловно порождает – многообразные оттенки смысла, а это, в свою очередь, требует разных и несходных вариантов перевода. В частности, для реализации идиомы в смысле ‘необходимости уточнения и исправления’, мне пока не удалось придумать удачного, неописательного перевода. Может быть, довести до ума? 3)

_______________________________

1) Еще один шведский фразеологизм, идея которого тоже не сразу очевидна. Что-то вроде ‘нести околесицу’ (если пытаться сохранить внутреннюю форму), ‘не попадать в точку’ и т.п. Надо будет включить его в дополнения к моему словарю «Samhällsordbok»: в шведско-русском его нет, а определение в толковом словаре шведского языка, как часто бывает, передает только буквальное значение этого выражения, но ничего не говорит о его прагматике или, если угодно, об условиях уместности его употребления.

2) Конечно, неписаными могут быть и правила, но слово правило более тяготеет, как кажется, к обозначению каких-то закрепленных, так или иначе формализованных норм.

3) В толковании С. Лубенской (“Russian-English Dictionary of Idioms”) – ‘to get (a project, work etc) in good condition by making improvements’.